日本の貸本ブームに遅れること約二十年、台湾でも一九七〇年代から八〇年代にかけて貸本ブームがあった。もちろん、貸本屋(中国語では租書店という)は古くからずっとあったのだが、七〇年代に入り爆発的な広がりを見せたのである。

ピークは八四年におとずれる。『台北市家庭収支調査報告』によると、この年の一家庭あたりの貸本費は月平均三・五元、書物雑誌費(一二一・四元)の約三パーセントに当たる。台湾では一般に定価の一割の貸本見料を取るので、単純計算で三十パーセントにあたる雑誌や書物が貸本屋経由で読まれていたことになる。その後ブームは急速にしぼみ、翌年には、貸本費一・九元、書物雑誌費(一三八・六元)に対する比率一・四パーセントと半減する。八年後の九二年には、貸本費わずかに一・一元、書物雑誌費(三一七・五元)に対する比率も〇・三パーセントと、ピーク時の十分の一になってしまう。

台湾の貸本屋で扱われていたのは主に武侠小説、偵探小説あるいは闘智小説(ミステリー)、文芸小説あるいは言情小説(ロマンス)、鬼書あるいは奇幻小説(ホラー)そして漫画の五種類であった。中でも武侠小説、言情(文芸)小説、漫画が貸出の中心を占めた。これらの本は一般の書店に並ぶことはなく、貸本専門の出版社から発行部門あるいは取次ぎ商を経て貸本屋の本棚に並んだ。貸本専門の出版社であった文天出版から八二年に出版された白天の社会闘智間諜小説『飛車女殺手』には文天出版の取次販売部門である文天行の営業広告が載せられている。

(一)書籍類:

1.新旧の武侠、文芸、偵探、漫画、鬼書の取次ぎ、販売を行なう。

2.欠本のある武侠を補って完全なセットにする。

(二)本カバー:武侠、文芸、雑誌などを本釘で止める各種本カバー。

(三)釘類:特製さび止め平頭書釘。

1.長さ二センチ 2.長さ一・八センチ

3.長さ一・五センチ 4.長さ一センチ

(四)ビニールテープ類:書籍を保護し破損や色あせを防ぐ、透明な幅広ビニールテープ。

1.太巻き幅三・八センチ 2.中巻き幅二・八センチ

(五)サービス類:

1.定期的に新書目録資料を提供し、選択購入の便に供する。

2.固定客への定時の書籍発送(あるいは時間限定郵送)は、最速の方法で行なう。時間限定郵便以外は郵送費用は無料。

3.新規開業あるいは固定客には無料で貸本登録簿を贈呈。

取次店から届いた本に表紙(厚紙)を付け、糸、釘あるいはホッチキスで止める。貸出の際は、貸本登録簿に書名、貸出月日、貸出者の氏名または登録番号及び保証金の金額などを書き込み、本の裏表紙に貸出月日と登録番号を書き込んで、貸本を客の手に渡す。かつて日本の至るところで目にした貸本屋の営みとほとんど変わらない。

「武侠、文芸、偵探、漫画、鬼書」の中で最も早くから貸本の中心を担ってきたのは武侠小説である。

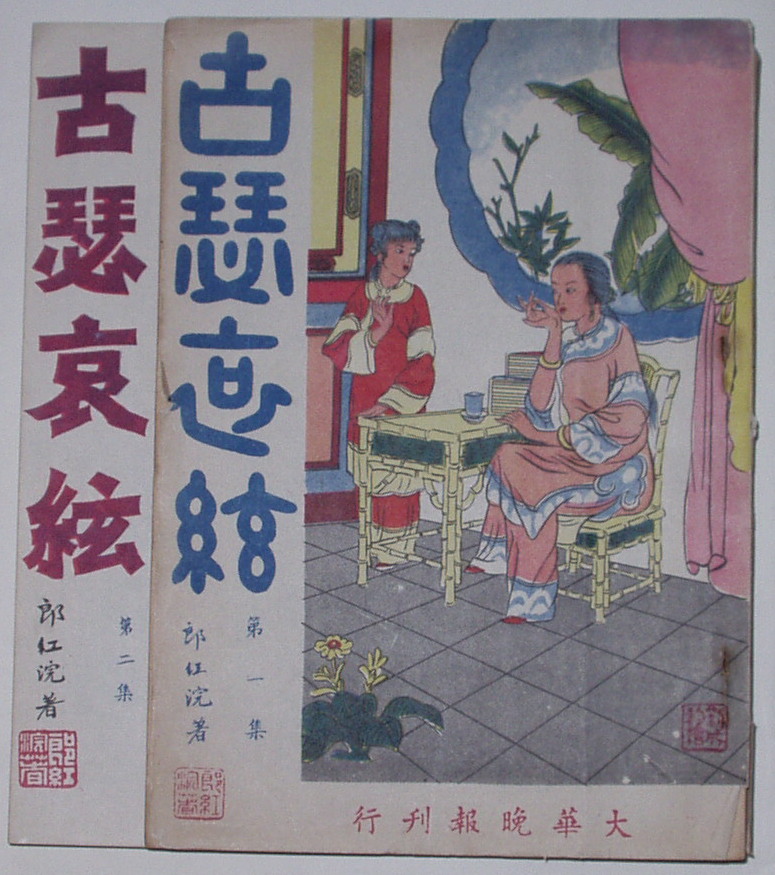

台湾の本格的武侠小説は郎江浣が五一年に『大華晩報』に連載した『古瑟哀絃』に始まる。『古瑟哀絃』は五二年一月に国華出版社から出版されている。郎江浣は五八年までに十数編の作品を量産する。

ほぼ同じ時期に、香港でも梁羽生が五四年に『新晩報』に『龍虎闘京華』を連載、翌年には金庸が同じく『新晩報』に『書劍恩仇録』を連載し、新時代の武侠作家の作品が次々に生まれ出されていった。梁羽生、金庸等の武侠小説は台湾でも流行の兆しを見せたが、五九年に台湾政府は政治的理由から香港武侠小説を全面的に禁書とした。

香港からの武侠小説の流入が止まると同時に台湾でも古龍に代表される新時代の武侠作家の活躍が始まり、それに合わせて六十年代になると武侠小説専門の出版社が次々に作られ、出版社ごとに武侠作家を抱えるようになる。真善美出版社の司馬翎、古龍、上官鼎、春秋出版社の臥龍生、諸葛青雲、独孤紅、大美出版社の慕容美、東方玉、高庸などがそれにあたり、出版社の周りには数多くの武侠作家、武侠作家志望者が集まっていた。

例えば、高庸(本名王澤遠)は若くして軍を退役した後、貸本屋を経みながら令狐玄というペンネームで武侠小説を書いていた。その後ペンネームを高庸に変えて応募した作品が大美出版社の武侠小説コンテストに入選したことにより専業武侠作家としての道をスタートする。

言情小説は、読み切り小説が一編だけ掲載されている雑誌の形で五〇年代から数多く発行されていた。これらは一般に小説報と称され、駅や道端で新聞雑誌を販売する書報攤で取扱われていた。于東樓のペンネームで武侠小説を書いていた于志宏は七二年に仲間と漢麟出版社を設立し、小説報発行に乗り出す。ここで見出されたのが後に瓊瑤と並び称されることになる言情小説作家玄小佛である。于志宏はその後、友人である古龍の武侠小説と玄小佛の言情小説を柱に貸本出版に乗り出していく。

瓊瑤は文芸雑誌『皇冠』の小説賞での入賞でスタート切った女流作家で、新作は有力紙『聯合報』で掲載され、一般の書店に並べられた小説は瞬く間に売れていくという、七〇年代を代表するベストセラー作家となった。瓊瑤の小説は貸本屋にも並べられ、大変な人気であった。一方、玄小佛は小説報作家として見出され、七十年代を代表する人気貸本作家となる。瓊瑤と同じ様に多くの小説が映画化されたにもかかわらず、貸本出版社の出版物であるがゆえに玄小佛の小説は八〇年代末になるまで一般の本屋に並べられることはなかった。

漢麟出版社は貸本武侠小説の出版にも大きな変革をもたらした。七〇年代半ばまでの武侠小説はB6版小冊子形式で出版されていた。一作品は数十冊になる。貸本屋ではこれらを三、四冊ごとに糸で綴じて合冊として貸し出していた。漢麟出版社はこれを、一冊が二、三百頁の一般の書籍形式に変えて出版した。他の出版社もこれに倣い、現在の武侠小説本の定型が出来上がることになる。

一九七五年の蒋介石の死後、政権を引き継いだ蒋経国の時代に入ると、台湾の政治状況も変わり始める。香港武侠小説の禁書措置も解かれ、金庸の武侠小説は七十九年に台湾で正式で出版された。金庸の武侠小説の登場に触発され、台湾全土で武侠小説ブームが巻き起こった。金庸の小説は一般書店でベストセラーになったのみでなく、貸本屋でも留まる間なく貸し出されていった。多くの読者が金庸を始めとする武侠作家の作品を求めて貸本屋に押し寄せた。また、瓊瑤、玄小佛に代表される言情小説のブームも続き、台湾の貸本は黄金時代を迎える。

しかしこの黄金時代は長く続かなかった。折りしも高度経済成長の軌道に乗った台湾で、日本の貸本屋がたどった衰退の道を、同じように一気に駆け下りることになる。収入と比べて相対的に書物の値段が下がったこと、そして何よりも人々が薄汚い貸本屋を避けるようになったのが大きな理由である。もちろんテレビを始めとした他の娯楽メディアの普及もある。その上、台湾では八五年の著作権法の修正で著作権者の賃貸権が書物を含めて認められた。これが貸本屋経営への大きな打撃となった。著作権者から賃貸権を与えられていない貸本屋は非合法な存在になってしまったのである。

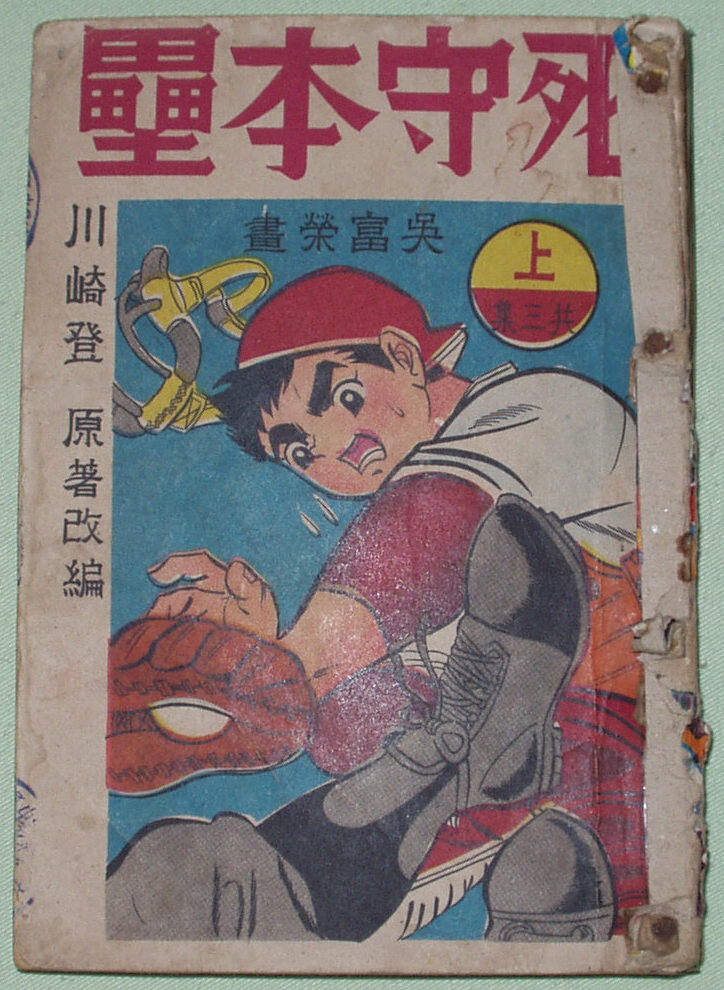

漫画も政治的な動きに大きく左右される。五〇年代後半、『漫画大王(後の漫画週刊)』『模範少年』など数多くの漫画雑誌が相継いで創刊され、台湾でも漫画の時代が始まった。六十年代に入り、文昌出版社がA6サイズの貸本屋向け単行本漫画の出版を始め、貸本漫画ブームが起こる。武侠小説の場合と同じように出版社の周りには数多くの漫画家、漫画家志望者が集まってきた。この時期、日本漫画のリライト作品だけでなく台湾の漫画家の作品も数多く出版されている。

しかし漫画の青少年への悪影響を問題にした政府は、六七年から本格的に「編印連環圖畫輔導辦法」に基づく漫画検閲を始める。これにより、台湾漫画家の作品が激減することになる。因みに日本漫画のリライト作品は比較的検閲を通りやすかった。この検閲制度は戒厳令が解除される一九八七年まで続く。結局、七十・八〇年代の貸本ブームの間、貸本屋で貸し出されていた漫画は、そのほとんどが日本漫画のリライト作品や海賊版であった。

原載:『彷書月刊』2003年1月号